乳がんの薬物療法の副作用

薬物療法では、どのような副作用がいつごろ現れますか

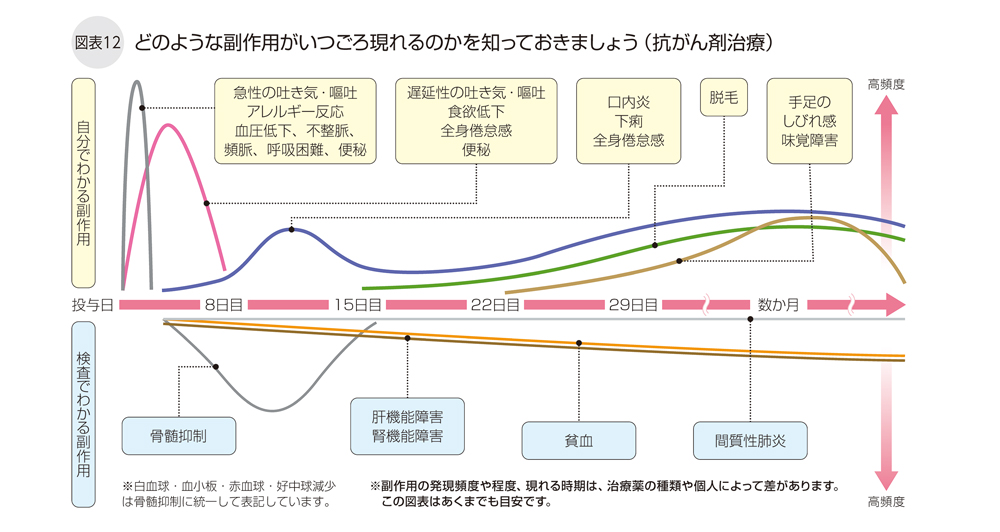

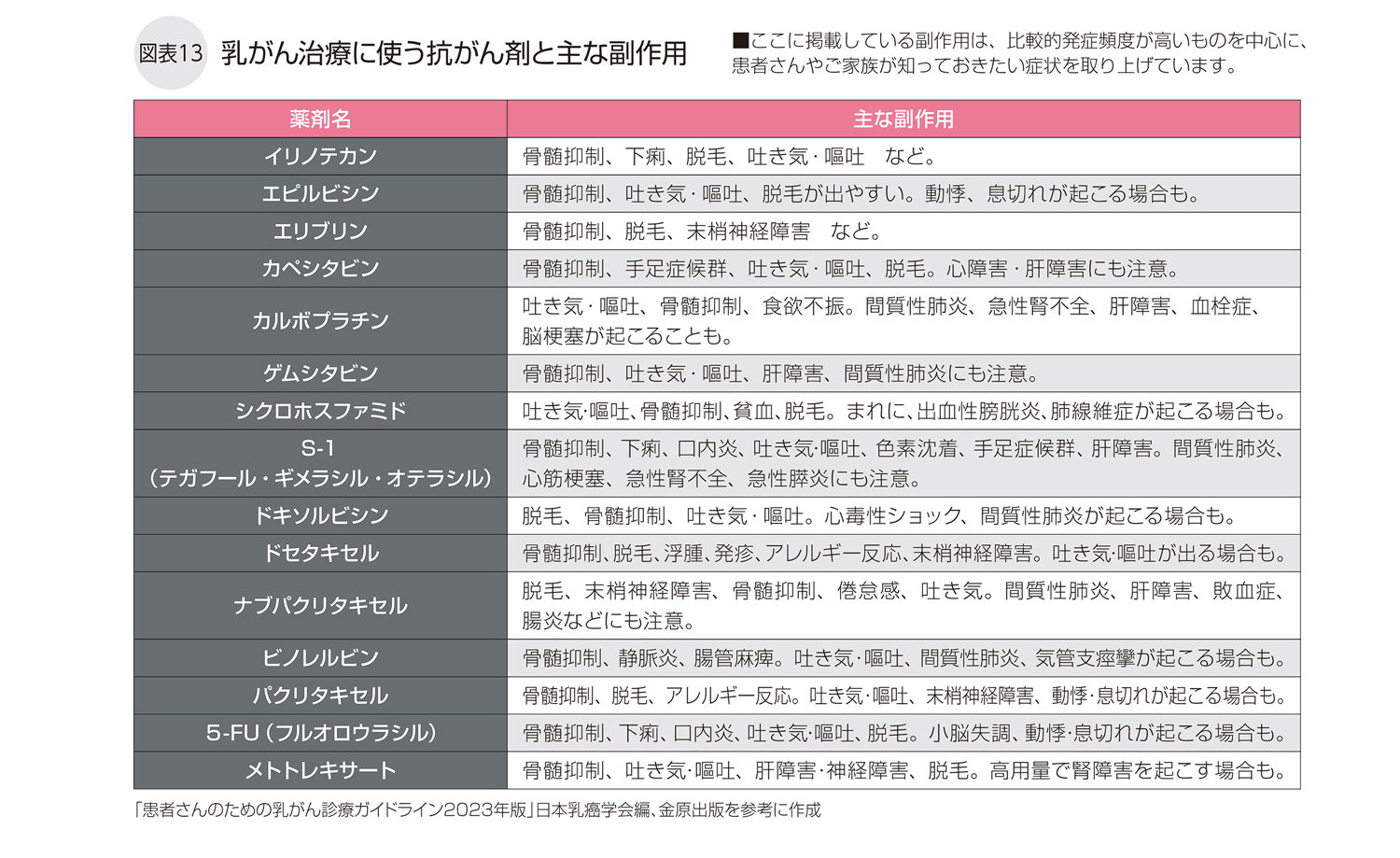

薬物療法で出やすい副作用と症状の強さ、出現時期は、薬によって異なりますし、患者さんによっても個人差があります。副作用に対処する薬の開発が進み、吐き気・嘔吐などのつらい副作用はかなりコントロールできるようになってきました。副作用の一般的な出現時期や対処法を知っておくと、冷静に対処できます(図表12~17)。

副作用には、ある程度自分で対処できるものと、我慢せずにすぐに病院へ連絡したほうがよいものがあります。また、自覚症状があるものもあれば、最初は目立った症状がなく検査でわかる副作用もあります。不安があったら担当医や看護師、薬剤師に相談するようにし、副作用を恐れて勝手に薬物療法を中断しないようにしましょう。

乳がんの薬物療法に使う抗がん剤に共通して出現しやすい副作用は、骨髄抑制(白血球・赤血球・血小板・好中球の減少)です。エピルビシン、シクロホスファミド、ドキソルビシンなど、吐き気が強く出やすい抗がん剤を使う際には、あらかじめ点滴の中に吐き気止めを入れ、セロトニン受容体拮抗薬やニューロキニン1受容体拮抗薬、ステロイドなどを服用します。エピルビシン、ドキソルビシン、ドセタキセル、ナブパクリタキセル、パクリタキセルは特に脱毛が出やすい薬です。脱毛は治療を開始してから2~3週間後くらいから始まり、眉毛、まつ毛、体毛が抜けます。アンスラサイクリン系薬剤(エピルビシン、ドキソルビシンなど)は心臓に対する副作用に要注意です。タキサン系薬剤は手や足のしびれ、ピリピリ感、感覚が鈍くなるなどの末梢神経障害が起こりやすい薬です。ボタンをかけにくい、ものを落としやすいなど、日常生活に支障が出始めたら早めに担当医に伝えましょう。

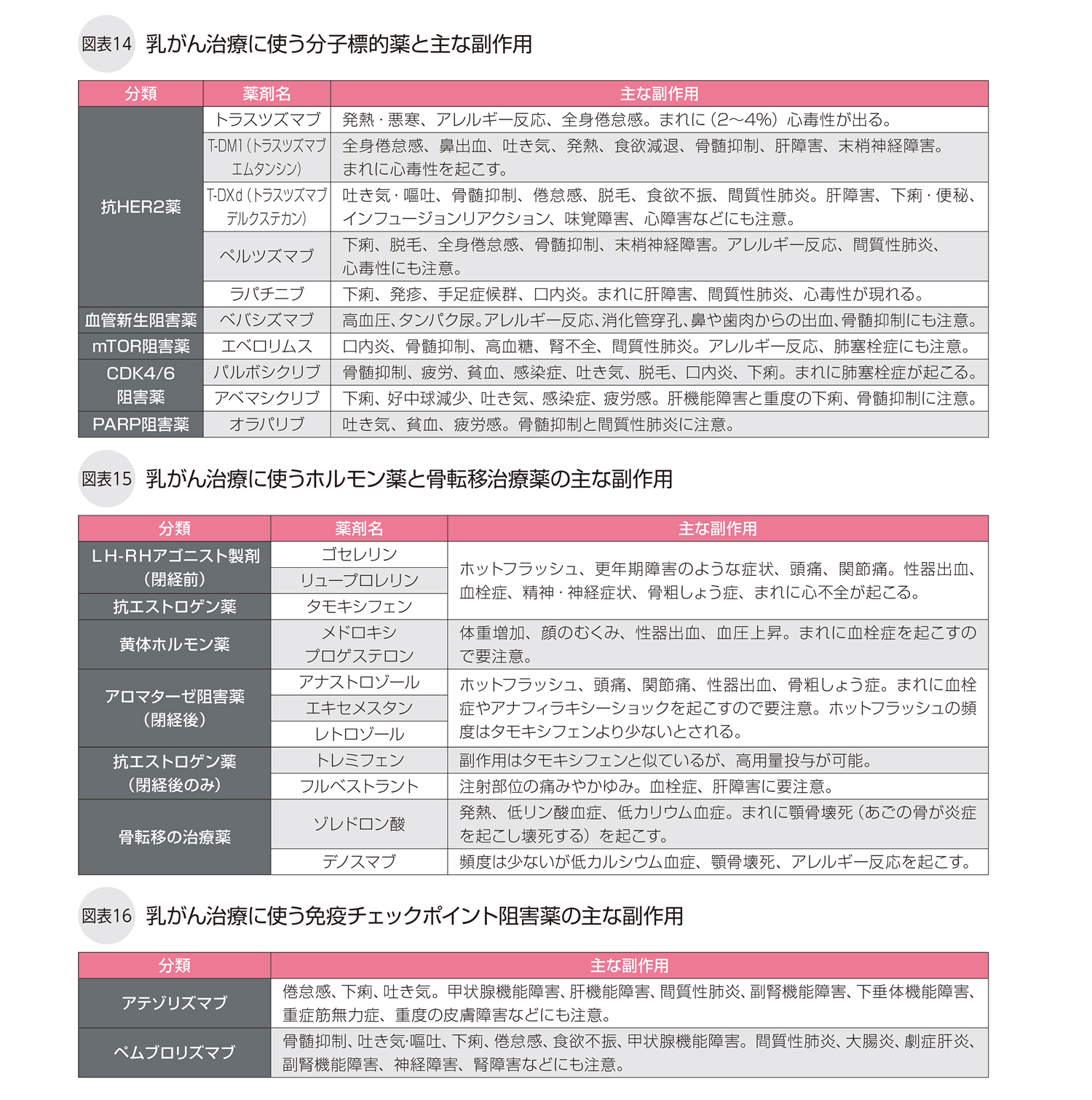

分子標的薬は、抗がん剤で出やすい骨髄抑制、脱毛などの副作用は少ないのですが、抗HER2薬のトラスツズマブ、ペルツズマブ、T-DM1などは、まれに心毒性(心臓機能の低下、心不全などを引き起こすこと)が現れます。血管新生阻害薬のベバシズマブは高血圧、タンパク尿、鼻や歯ぐきからの出血、骨髄抑制が要注意です。

CDK4/6阻害薬のパルボシクリブは骨髄抑制、感染症、肺塞栓症、アベマシクリブは下痢、好中球減少、吐き気、感染症、またmTOR阻害薬のエベロリムスは骨髄抑制、腎不全、間質性肺炎、肺塞栓症に注意が必要です。

PARP阻害薬のオラパリブで注意したいのが、骨髄抑制と間質性肺炎です。

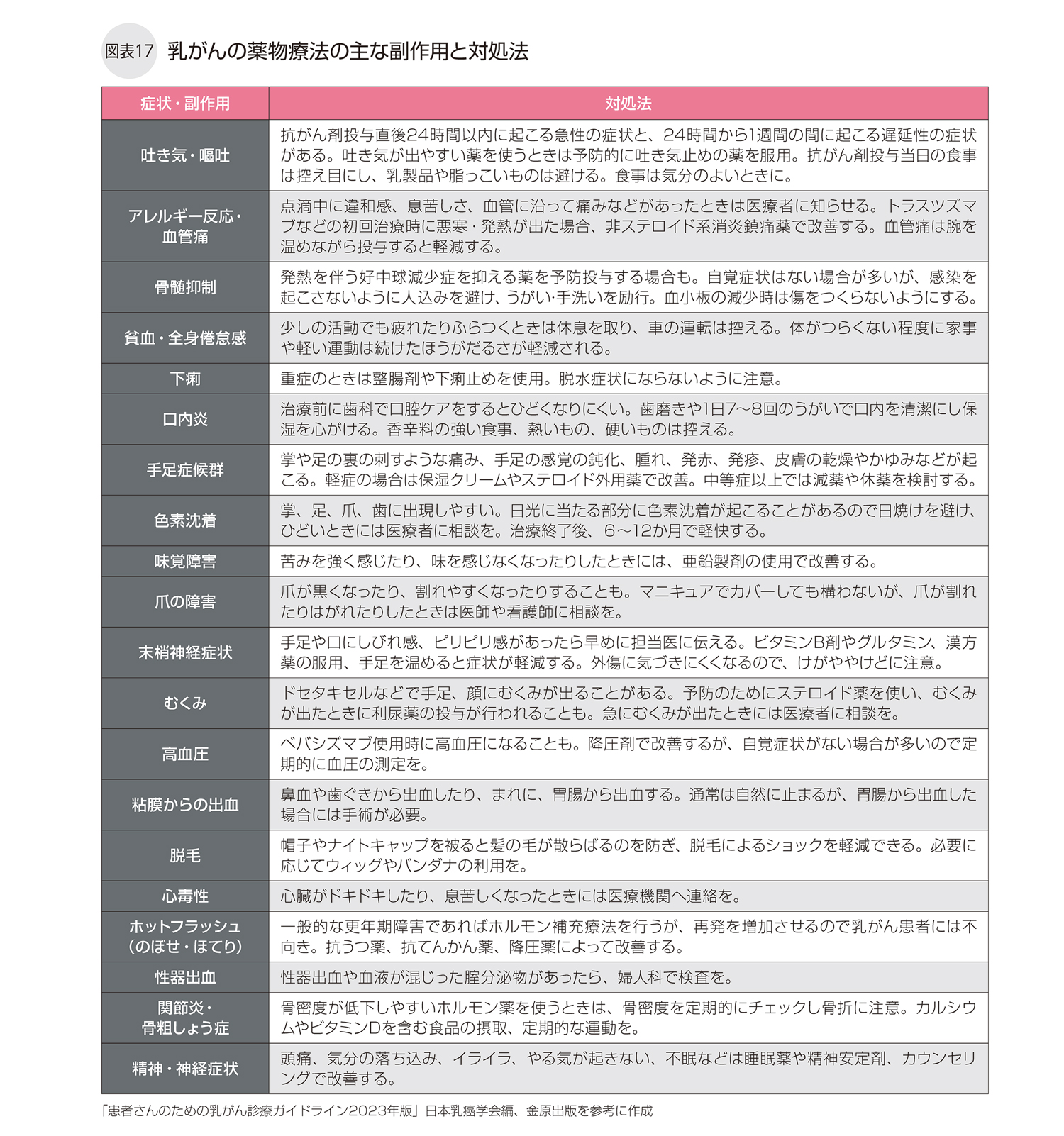

ホルモン薬は、抗がん剤のような副作用は少ないですが、顔がほてったり、急に汗が出たりするホットフラッシュ、更年期障害のような症状、性器出血、精神・神経症状が人によっては強く出ます。また、頻度は低いものの肺塞栓症、脳梗塞、心筋梗塞を引き起こします。LH-RHアゴニスト製剤やアロマターゼ阻害薬は関節のこわばりや痛み、骨粗しょう症が起こりやすい薬なので、定期的に骨密度を測ります。重い副作用が出たときには薬物療法を中止し休薬するか、使う薬を変更します。

免疫チェックポイント阻害薬のアテゾリズマブとペムブロリズマブでは、甲状腺機能障害、肝障害、間質性肺炎、大腸炎、1型糖尿病、副腎機能障害など、免疫機能が働き過ぎることによる副作用が生じることがあります。免疫関連の副作用は、薬の投与が終わってしばらく経ってから現れる場合もあるので、気になる症状があったら早めに医師、薬剤師に相談してください。

薬物療法を受けるときには、事前に出やすい副作用とその対処法、病院へ連絡すべきときなどを確認しておきましょう。

こんな症状が出たときにはすぐ病院へ連絡を!

●38度以上の発熱に痛みや出血を伴う

●強い胸痛、動悸や息苦しさ、空咳が続く

●嘔吐または下痢が続き、水分もとれない

●手足の強いしびれ、ピリピリ感、痛み

夜間・休日の緊急時の連絡先と連絡方法をわかりやすい場所に貼っておきましょう。

参考資料

もっと知ってほしい乳がんのこと 2023年版,p.19-22